Desde que a humanidade começou a olhar para o céu e questionar sua imensidão, a ideia de limites no universo tem intrigado cientistas e curiosos. Vivemos em um cosmos em expansão, onde a luz mais distante que conseguimos captar define o chamado universo observável, mas isso não significa que seja tudo o que existe. Há hipóteses de que o espaço possa se estender infinitamente ou se curvar sobre si mesmo, criando cenários que desafiam nossa intuição. E, embora falar em “lado de fora” do universo pareça contraditório, as teorias cosmológicas modernas exploram justamente o que poderia existir além do nosso horizonte cósmico — de outros universos a regiões inacessíveis para sempre à nossa observação.

O que significa “limite” no contexto do universo

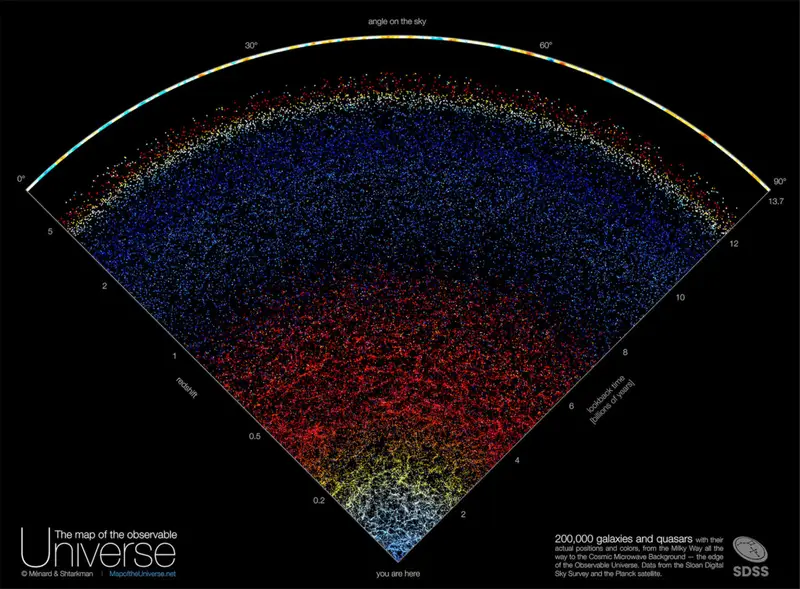

Quando falamos sobre “os limites do universo”, não nos referimos a uma borda física, como a margem de um oceano ou o fim de uma estrada. O universo, segundo a cosmologia moderna, pode não ter fronteiras no sentido tradicional. O que temos, de fato, é o universo observável — a porção que podemos detectar com base na velocidade da luz e na idade do cosmos. A NASA descreve esse conceito como uma esfera centrada em nós, com um raio de cerca de 46,5 bilhões de anos-luz. Tudo o que está além desse alcance permanece invisível, não porque não exista, mas porque a luz desses pontos ainda não teve tempo suficiente para chegar até nós.

O universo observável e a velocidade da luz

A velocidade da luz, de aproximadamente 299.792 km/s, impõe uma limitação física intransponível à nossa observação. Como o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, poderia parecer lógico supor que só poderíamos ver objetos a no máximo 13,8 bilhões de anos-luz. No entanto, a expansão cósmica — descrita pela ESA e medida com precisão por missões como Planck e Euclid — esticou o espaço entre nós e esses objetos, aumentando significativamente a distância real até eles. Por isso, a borda do universo observável fica muito mais distante do que a “idade do universo” sugeriria.

A expansão do universo e o papel da energia escura

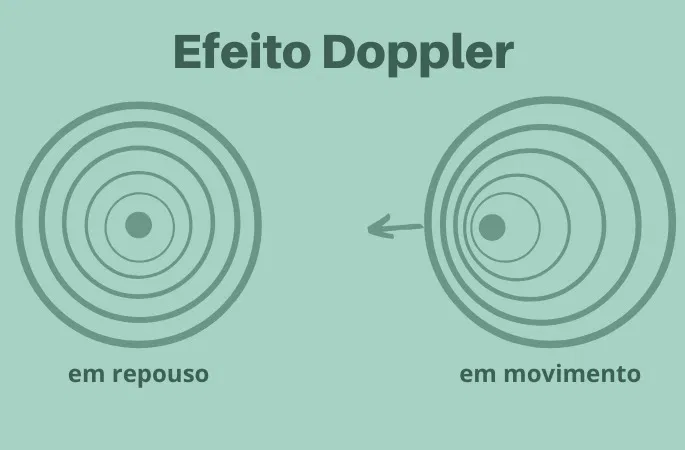

A expansão do universo é um dos pilares da cosmologia moderna e foi confirmada no início do século XX, quando o astrônomo Edwin Hubble observou que galáxias distantes se afastam de nós, com velocidades proporcionais à sua distância — um fenômeno evidenciado pelo desvio para o vermelho da luz que emitem. Isso significa que o próprio tecido do espaço está se esticando com o tempo, não que as galáxias estejam “viajando” pelo espaço como projéteis. Essa expansão teve início no Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, e desde então molda a distribuição das estruturas cósmicas. Por muito tempo acreditou-se que a gravidade, atraindo toda a matéria e energia, deveria gradualmente desacelerar essa expansão, podendo até revertê-la no futuro.

No entanto, no final da década de 1990, observações de supernovas do tipo Ia revelaram algo surpreendente: a expansão não está diminuindo, mas acelerando. Essa descoberta levou à proposta da energia escura, uma forma misteriosa de energia que representa cerca de 68% do conteúdo total do universo e exerce uma pressão negativa, atuando como um “empurrão” que vence a gravidade em grandes escalas. Embora sua natureza ainda seja desconhecida, a energia escura é hoje parte essencial do modelo cosmológico padrão, explicando por que as galáxias se afastam umas das outras cada vez mais rapidamente e sugerindo que, se esse processo continuar indefinidamente, o universo poderá se tornar cada vez mais frio, vazio e inóspito com o passar de bilhões de anos.

A geometria e o tamanho do universo

Segundo o National Radio Astronomy Observatory (NRAO), a geometria do universo é descrita como “plana”, o que significa que, em escalas muito grandes, as regras da geometria euclidiana clássica — como a soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus — se aplicam ao espaço-tempo cósmico. Essa planicidade foi confirmada por observações detalhadas da radiação cósmica de fundo, especialmente pelos satélites WMAP e Planck, que mapearam com precisão as pequenas variações de temperatura deixadas pelo Big Bang. Um universo plano pode ser visualizado como uma folha infinita e estendida, sem curvaturas positivas (como uma esfera) nem negativas (como uma sela), o que permite que ele se expanda indefinidamente em todas as direções. Isso significa que, embora tenhamos um universo observável finito — limitado pela distância que a luz percorreu desde o início da expansão — o cosmos em si pode não ter um “tamanho” definido e se estender para sempre, oferecendo um espaço infinito onde as galáxias e estruturas cósmicas continuam se formando e evoluindo além do nosso alcance atual.

O que existe além do universo observável

O universo observável é definido pelo limite máximo que a luz conseguiu percorrer desde o Big Bang, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, o que estabelece uma “bolha” cósmica ao nosso redor dentro da qual podemos captar informações e sinais. No entanto, isso não significa que o universo pare onde termina o universo observável — ele pode se estender muito além desse horizonte, em regiões que permanecem inacessíveis à nossa observação direta por limitações da velocidade da luz e da própria expansão cósmica. O físico Sean Carroll, em trabalhos publicados no Physical Review D, discute cenários nos quais o universo pode ser parte de um multiverso maior, onde múltiplos “universos-bolha” coexistem, cada um com suas próprias leis físicas e constantes fundamentais. Essas bolhas poderiam emergir de processos quânticos no início do cosmos, em um fenômeno chamado inflação eterna, gerando uma estrutura cósmica muito maior e complexa do que aquilo que conseguimos enxergar.

Além da hipótese do multiverso, outras teorias especulam sobre o que existe “além” do universo observável. Algumas consideram que o universo seja topologicamente conectado de formas que permitiriam que ele se “dobrasse” sobre si mesmo em escalas extremamente grandes, o que implicaria que regiões distantes do cosmos são, na verdade, partes repetidas de uma mesma estrutura finita — embora enorme demais para percebermos. Há também especulações filosóficas e físicas sobre a existência de universos paralelos em dimensões extras, como propõem teorias das cordas e modelos de gravidade quântica, onde nosso universo seria apenas uma “fatia” dentro de um espaço multidimensional maior. Essas ideias ainda não têm confirmação empírica, mas abrem caminhos fascinantes para compreender a totalidade da realidade e questionar os limites do que é possível observar, sugerindo que o cosmos pode ser muito mais vasto e diverso do que a região delimitada pela luz que hoje nos alcança.

A possibilidade de um universo infinito

O questionamento sobre o universo ser infinito ou finito está no cerne da cosmologia contemporânea e envolve medições precisas do horizonte cósmico — o limite máximo da região do espaço da qual a luz já teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang, atualmente estimado em cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções. Essa barreira impõe uma limitação fundamental: não podemos observar diretamente o que está além desse horizonte, pois a expansão acelerada do universo impede que a luz dessas regiões distantes chegue até nós. Teoricamente, se o universo for realmente infinito e homogêneo em grande escala, a consequência é que todas as configurações possíveis de matéria e energia, por mais improváveis que pareçam, ocorreriam em algum lugar — o que implica que existiriam, por exemplo, cópias quase idênticas de sistemas planetários, inclusive da Terra, espalhadas pelo cosmos. Essa ideia, conhecida como “repetição infinita” ou “universo infinito”, levanta profundas questões filosóficas e físicas sobre a singularidade de nossa existência e o caráter do espaço-tempo, mas permanece um campo aberto, pois só podemos inferir essas possibilidades indiretamente, a partir de medições da geometria, densidade e expansão cósmica feitas por missões como Planck e WMAP.

O papel da inflação cósmica

A teoria da inflação cósmica, proposta para explicar os estágios iniciais do universo, sugere que uma expansão exponencial extremamente rápida e breve ocorreu nos primeiros instantes após o Big Bang, “esticando” o espaço de forma tão intensa que quaisquer irregularidades ou anisotropias foram suavizadas, resultando em um universo homogêneo (com propriedades similares em toda parte) e isotrópico (igual em todas as direções) em grande escala. Essa expansão acelerada explica por que observamos uma uniformidade tão impressionante na radiação cósmica de fundo e na distribuição das galáxias, apesar de regiões tão distantes não terem tido tempo de se comunicar pela luz. Porém, a inflação também implica que algumas áreas do cosmos continuam se expandindo eternamente em um processo chamado inflação eterna, criando “bolhas” de universos com características próprias que permanecem para sempre além do nosso horizonte observável — áreas que nunca poderemos acessar ou detectar, separadas de nós por distâncias que crescem mais rápido do que a luz pode percorrer.

Além da ciência: implicações filosóficas

A impossibilidade fundamental de observar o que existe além do universo observável transcende o âmbito estritamente científico e adentra questões filosóficas profundas, desafiando nossa compreensão intuitiva do cosmos e da própria realidade. Conforme enfatiza Brian Greene em The Fabric of the Cosmos, refletir sobre o infinito e sobre regiões que permanecem para sempre inacessíveis à observação direta nos força a reconsiderar conceitos básicos sobre espaço, tempo e existência, colocando em xeque a ideia de um universo finito e completamente conhecível. Paralelamente, Neil deGrasse Tyson, em Astrophysics for People in a Hurry, ressalta que a ciência, apesar de seu enorme poder explicativo, tem limites intrínsecos ditados pelas leis físicas e pelas condições do cosmos, especialmente no que diz respeito à velocidade finita da luz e à expansão acelerada do espaço. No entanto, reconhecer essas barreiras não significa abandonar a busca pelo conhecimento; pelo contrário, abre espaço para a formulação de hipóteses fundamentadas e para o desenvolvimento de métodos indiretos que possam ampliar nossa compreensão, mesmo diante do desconhecido, estimulando um diálogo constante entre ciência, filosofia e imaginação.

Conclusão

Embora o universo observável seja apenas uma fração do cosmos total, seu estudo nos revela a vastidão e complexidade do espaço em que vivemos, ao mesmo tempo em que expõe os limites do que podemos conhecer diretamente. As teorias atuais, como a inflação cósmica e a energia escura, ampliam nosso entendimento, mas também apontam para regiões e realidades além do alcance da observação, onde mistérios ainda aguardam respostas. Essa fronteira entre o conhecido e o desconhecido nos convida a continuar explorando, questionando e imaginando o que pode existir além do horizonte visível, mantendo viva a curiosidade que impulsiona a ciência e a filosofia.