Desde o momento em que os primeiros humanos olharam para o céu noturno em busca de respostas, uma pergunta sempre nos acompanhou: como tudo começou — e para onde tudo vai? A cosmologia moderna, unindo observações astronômicas e avanços da física teórica, oferece hoje um panorama impressionante da origem, evolução e possível destino do Universo. Através de conceitos como o Big Bang, a expansão acelerada do espaço, as eras cósmicas e as leis fundamentais que regem a matéria e a energia, estamos cada vez mais perto de decifrar a linha do tempo cósmico — desde os primeiros instantes até os cenários possíveis para o fim de tudo o que conhecemos. Neste artigo, exploramos essa jornada grandiosa, guiados pelas descobertas mais recentes da ciência.

O nascimento do Universo: o que foi o Big Bang?

O Big Bang é o modelo cosmológico mais aceito para descrever a origem e a evolução inicial do Universo. Ele propõe que há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, toda a matéria, energia, espaço e até mesmo o tempo estavam concentrados em um estado extremamente denso e quente, conhecido como singularidade. A partir desse ponto, o Universo começou a se expandir rapidamente, dando origem à estrutura cósmica que conhecemos hoje. Importante destacar que o Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim a própria expansão do espaço em si. Essa teoria se apoia fortemente nas leis da relatividade geral de Einstein, que descrevem como a gravidade atua em escalas cósmicas, e nos dados observacionais que moldaram a cosmologia moderna.

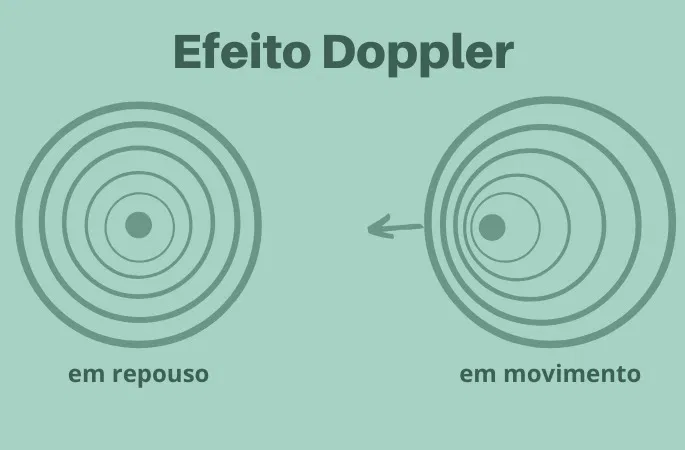

As principais evidências físicas do Big Bang são robustas e independentes entre si. A primeira delas é o desvio para o vermelho observado na luz das galáxias distantes, descoberto por Edwin Hubble em 1929, que indica que o Universo está em constante expansão — e, portanto, já foi muito mais compacto. Outra evidência marcante é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas (CMB), detectada em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson, que representa o “eco térmico” do Universo jovem, uma relíquia da época em que os átomos se formaram e a luz pôde se propagar livremente. Além disso, a abundância observada de elementos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, coincide com as previsões feitas pela nucleossíntese primordial. Juntas, essas evidências não apenas sustentam o modelo do Big Bang, mas também moldam suas implicações teóricas, como a necessidade de uma fase de inflação cósmica nos primeiros instantes e a ideia de que o Universo evolui em direção a estados de maior entropia, lançando luz sobre seu possível destino.

Primeiros momentos: as eras iniciais do cosmos

Após o evento inicial do Big Bang, o Universo passou por uma série de eras fundamentais que moldaram sua estrutura atual. Nos primeiros instantes, em escalas de tempo menores que trilionésimos de segundo, as temperaturas eram tão extremas que todas as forças fundamentais da natureza — gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca — estariam unificadas em uma só. Essa fase é conhecida como Era da Grande Unificação. Embora ainda teórica, essa era é investigada por modelos que buscam unificar as forças fundamentais por meio de teorias como a Teoria da Grande Unificação (GUT). À medida que o Universo esfriava rapidamente, a força gravitacional se separou das demais, seguida da separação da força forte, em um processo de quebra de simetria que deu origem às partículas e interações fundamentais.

Logo em seguida, ocorreu um evento crucial conhecido como Inflação Cósmica, uma expansão extremamente rápida e exponencial do espaço, que teria ocorrido entre 10⁻³⁶ e 10⁻³² segundos após o Big Bang. Essa fase inflacionária foi proposta para resolver problemas clássicos da cosmologia, como a homogeneidade do Universo observável e sua geometria praticamente plana. Durante a inflação, regiões antes microscópicas foram esticadas para além do horizonte observável, o que explica por que o cosmos é tão uniforme em larga escala. Ao final desse período, o Universo ainda era dominado por energia, mas já começava a produzir partículas elementares como quarks, elétrons e neutrinos, com temperaturas ainda altíssimas.

Com o fim da inflação e o resfriamento contínuo, o Universo entrou na Era da Radiação, quando a energia era dominada principalmente por fótons e neutrinos de altíssima energia. Nessa fase, os quarks se combinaram para formar prótons e nêutrons, e, posteriormente, núcleos leves começaram a se formar na nucleossíntese primordial, por volta de 3 minutos após o Big Bang. No entanto, os fótons presentes ainda eram energéticos demais para permitir a formação de átomos neutros — qualquer núcleo que tentava capturar um elétron era imediatamente ionizado. O Universo, nessa fase, era opaco à luz, como uma névoa densa de partículas.

A medida que o Universo continuava a se expandir e esfriar, ele entrou na Era da Matéria, marcada pela transição do domínio da radiação para o domínio da matéria. Isso ocorreu cerca de 47 mil anos após o Big Bang. Foi nesse ponto que a gravidade começou a dominar a expansão do cosmos, permitindo que pequenas flutuações de densidade se amplificassem e formassem as sementes das futuras galáxias. Por volta de 380 mil anos depois do início, os elétrons finalmente se combinaram com os núcleos para formar átomos neutros, tornando o Universo transparente à radiação — esse marco é conhecido como recombinação e a radiação remanescente desse momento é o que observamos hoje como a radiação cósmica de fundo (CMB).

A última grande transição entre eras iniciais foi a chamada Era da Reionização, que começou cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Durante essa fase, as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar e emitir radiação ultravioleta intensa o suficiente para reionizar o hidrogênio neutro presente no meio interestelar. Esse processo de reionização tornou novamente o Universo parcialmente opaco à radiação de fundo em determinadas faixas, mas também revelou o início da complexidade cósmica — com a formação das primeiras estruturas luminosas. A era da reionização é crucial para entendermos como o Universo evoluiu do “escuro primordial” para o cosmos repleto de luz que observamos hoje.

Do presente ao futuro: a expansão do Universo

Em 1929, Edwin Hubble demonstrou que as galáxias se afastam umas das outras, o que levou à conclusão de que o Universo está em expansão. Décadas depois, observações de supernovas distantes revelaram que essa expansão está acelerando, provavelmente impulsionada por algo misterioso: a energia escura. A constante de Hubble, que mede a taxa de expansão atual, ainda é objeto de intenso debate, com valores ligeiramente diferentes obtidos por métodos distintos. Mesmo assim, os dados atuais sugerem um Universo cada vez mais diluído e dominado pela energia escura.

O destino do Universo: três cenários possíveis

A física moderna propõe diferentes destinos para o cosmos, todos dependentes da quantidade de matéria, da energia escura e da geometria do espaço-tempo. A seguir, destacamos os três principais cenários cosmológicos considerados pelos cientistas:

1. Big Freeze (ou Morte Térmica): Este é o cenário mais aceito atualmente. Com a expansão acelerada do Universo, as galáxias se afastarão tanto que deixarão de ser visíveis umas às outras. As estrelas se apagarão, buracos negros evaporarão por radiação Hawking, e o Universo caminhará para um estado de entropia máxima e temperatura próxima do zero absoluto. Esse processo, conhecido como morte térmica, levaria trilhões de anos para se concretizar.

2. Big Rip (Grande Ruptura): Se a energia escura aumentar com o tempo, poderá superar todas as forças fundamentais — até mesmo a gravidade e as forças nucleares. Nesse cenário, chamado Big Rip, galáxias, estrelas, planetas, átomos e partículas seriam literalmente dilacerados pela expansão. O ponto final ocorreria em uma escala de tempo finita, talvez em algumas dezenas de bilhões de anos.

3. Big Crunch (Grande Colapso): Esse modelo pressupõe que a densidade do Universo seja suficiente para frear a expansão e revertê-la. O resultado seria um colapso gravitacional, com toda a matéria do cosmos voltando a um estado extremamente quente e denso — um anti-Big Bang. Contudo, os dados mais recentes indicam que a densidade observável não é suficiente para esse retorno.

E se houver algo além?

Alguns cosmólogos sugerem que nosso Universo pode ser apenas uma entre muitas realidades em um multiverso. Embora essa hipótese não seja diretamente testável, modelos como o da inflação eterna ou as teorias das cordas permitem a existência de universos paralelos, cada um com diferentes constantes físicas e leis naturais. A ideia de que o Big Bang não foi o começo absoluto, mas uma transição de fase em um contexto maior, ainda é especulativa, mas ganha espaço em discussões teóricas.

Considerações finais

A cosmologia moderna, alicerçada por projetos como o telescópio espacial Planck, o observatório James Webb, e análises de estruturas em larga escala do universo, continua a refinar nossa compreensão do cosmos. Pesquisadores como James Peebles, laureado com o Nobel de Física em 2019, mostraram como é possível construir uma narrativa coerente com base em indícios observáveis, desde a radiação cósmica de fundo até a distribuição de galáxias.

Entender o começo e o fim do Universo não é apenas uma questão de curiosidade filosófica. É uma forma de compreendermos nosso lugar no tempo cósmico — uma ínfima fração em uma história de bilhões de anos, cujos próximos capítulos ainda estão sendo escritos.